ここではイラストを使ってわかりやすく説明するよ!

この記事では、

- バソプレシンはどこから出るホルモン?

- バソプレシンの作用がわかるイラスト

- バソプレシンの国家試験問題

- バソプレシンが低値のときは?

について解説しています。

これさえ覚えれば、模試の点数が劇的にアップすること間違いなしです(`・ω・´)

私もイラストやゴロ合わせを使って暗記をしたら、学年1位に到達できました。

このブログで勉強してくれた読者さんからは、必修が35点から45点にアップした!という嬉しい報告をもらいましたヽ(゚∀゚)ノ

なかなかバソプレシンの暗記ポイントが覚えられないあなたは、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。

▼解剖生理学が楽しくわかるようになりたい!!厳選した参考書はこちらで紹介しています。

【厳選】解剖生理学の苦手を無くしたい人へ。おすすめ参考書4選。

スポンサーリンク

目次

バソプレシンが分泌される場所は?

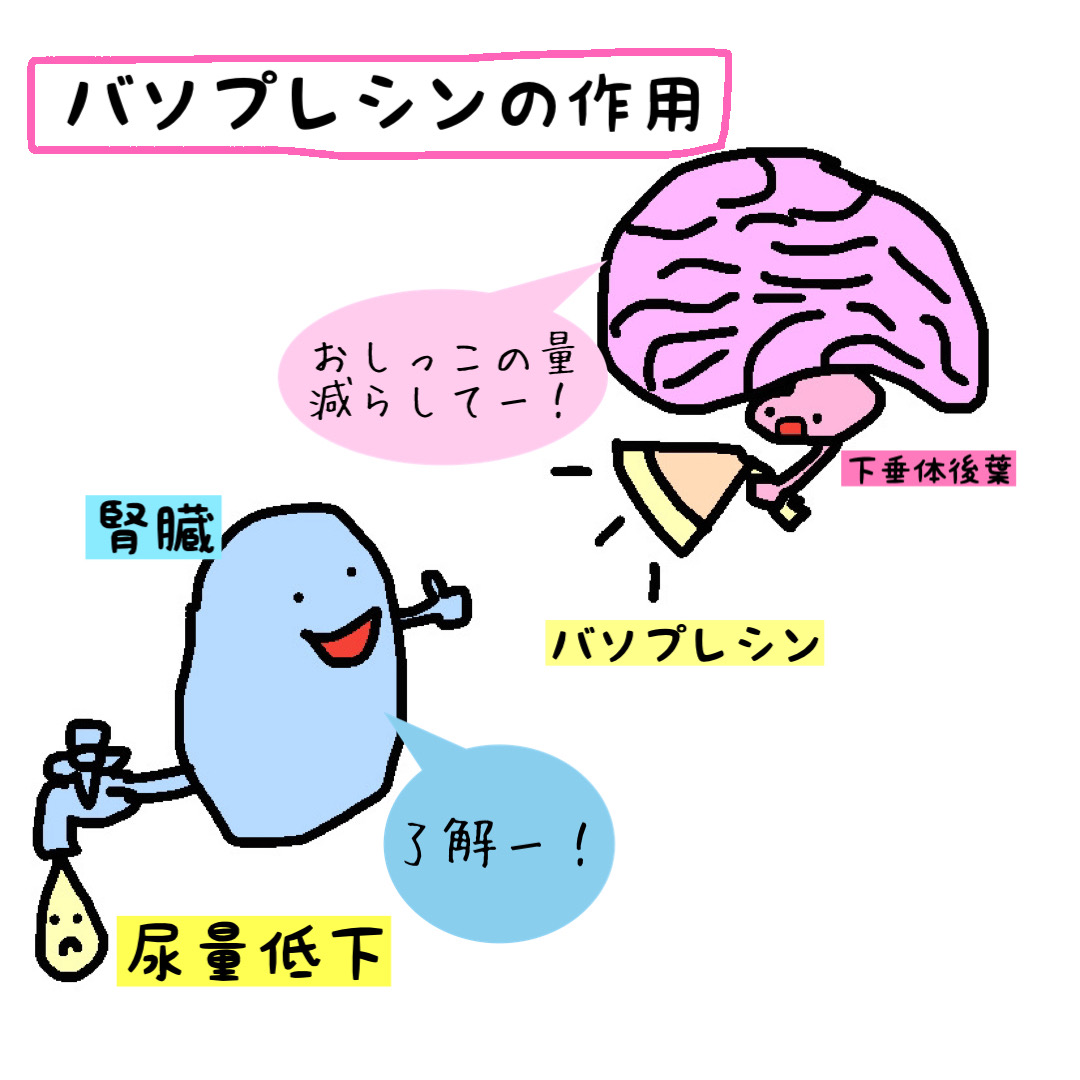

バソプレシンは、脳の下垂体後葉から分泌されます!

下垂体後葉から分泌されるホルモンもゴロ合わせで覚えましょう!

ゴロ合わせで暗記|下垂体後葉から出るホルモン2つの覚え方を紹介!

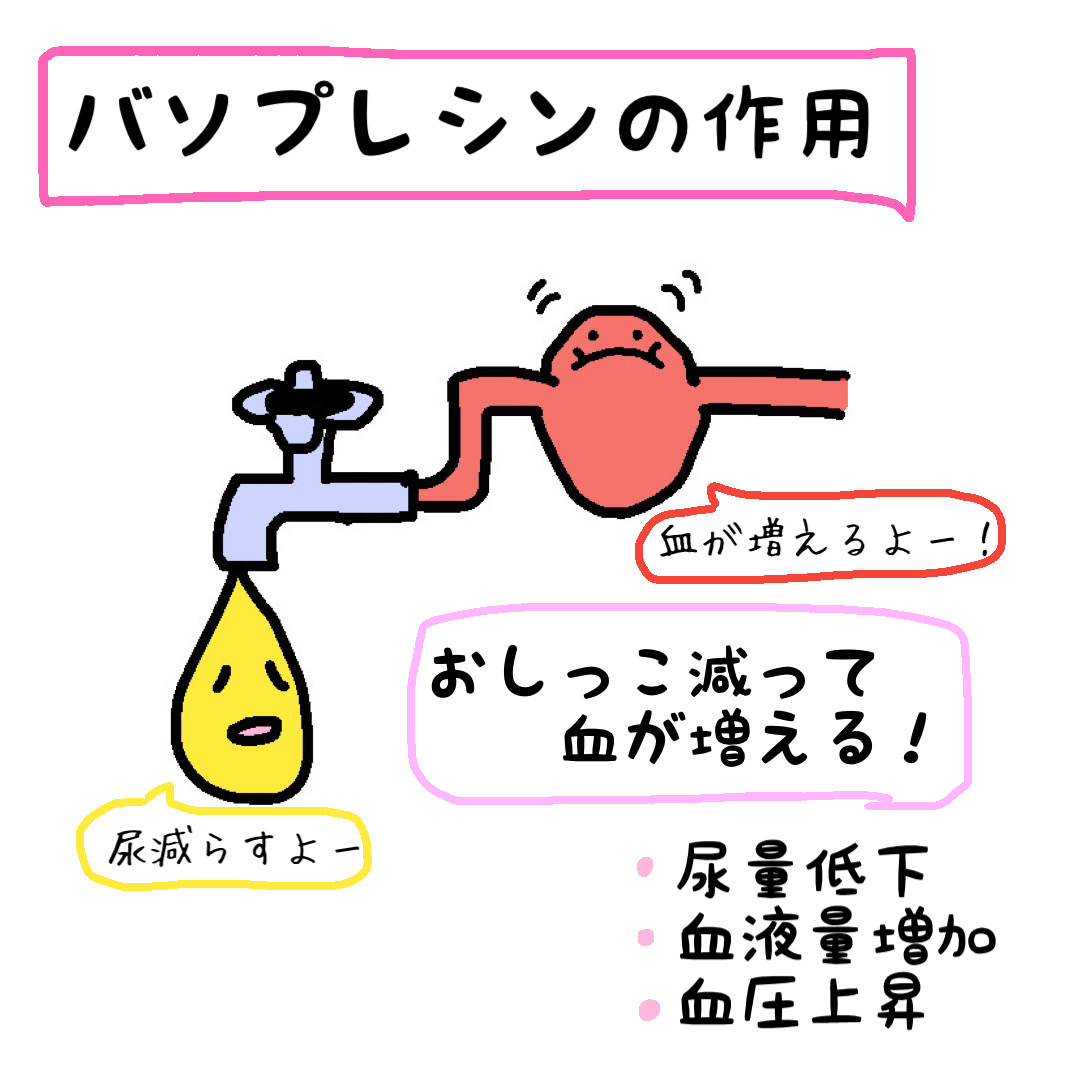

バソプレシンの作用3つの覚え方

国家試験によく出るバソプレシンの作用は、主に3つです。

①尿量減少

バソプレシンは、腎臓に作用して尿の量を減らすように指示を出します。

②血液量増加

バソプレシンは、尿量を減らすことで体内の水分量を増やし、血液量を増加させる作用があります。

③血圧上昇

バソプレシンは、血液の量を増加させることで血圧を上昇させる作用があります。

血圧は、血管の壁にかかる圧力のこと。

ホースをイメージすると分かりやすいのですが、水の量が増えるとホースの壁にかかる圧力が増えますよね。

血管も同じように、血液の量が増えると血圧が上昇します。

バソプレシンの作用3つは、『バソプレシンはおしっこ減って血が増える!』のイメージで覚えましょう。

バソプレシンの作用をさらにわかりやすく説明するよ

バソプレシンは、利尿を抑制し、体内の水分量を増やす役割

バソプレシンは、脱水やショックなどで血液の量が少なくなった時に、腎臓で作る尿の量を減らして血管内の水分量が減らないようにします。

血管内の水分量が増えると血圧が上昇するので、バソプレシンには血圧を上げる作用もあります。

スポンサーリンク

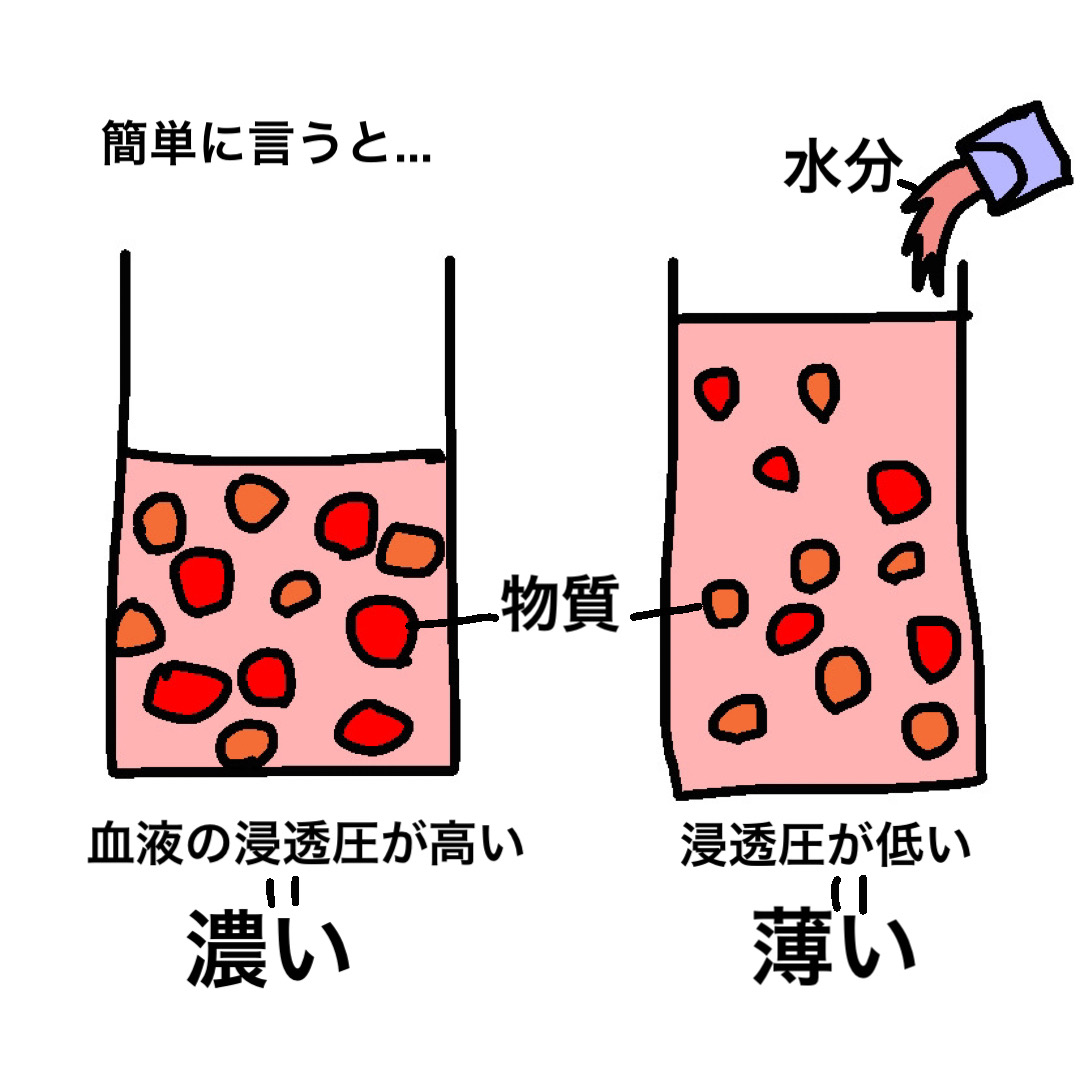

血漿浸透圧が上昇した時に、血漿浸透圧を下げる

また、バソプレシンは血漿浸透圧が上昇した時に、血漿浸透圧を下げるために分泌されます。

血漿浸透圧が上昇しているというのは、簡単に言うと血液の中が濃くなっている状態ということです。

血液が濃いということは、水で薄めたいですよね?水で薄めるには、おしっこの量を減らします、その合図を腎臓に出すのが、バソプレシンです。

まとめると、血漿浸透圧が上昇すると、バソプレシンが分泌されて尿量を減少させるということになります。

バソプレシンの名前は2つ覚えよう

バソプレシンは、別名を抗利尿ホルモンと呼びます。

問題文でバソプレシンという名称で出題されるときもあれば、抗利尿ホルモンという名称で出題されるときもあります。

どちらの名前も覚えましょう。

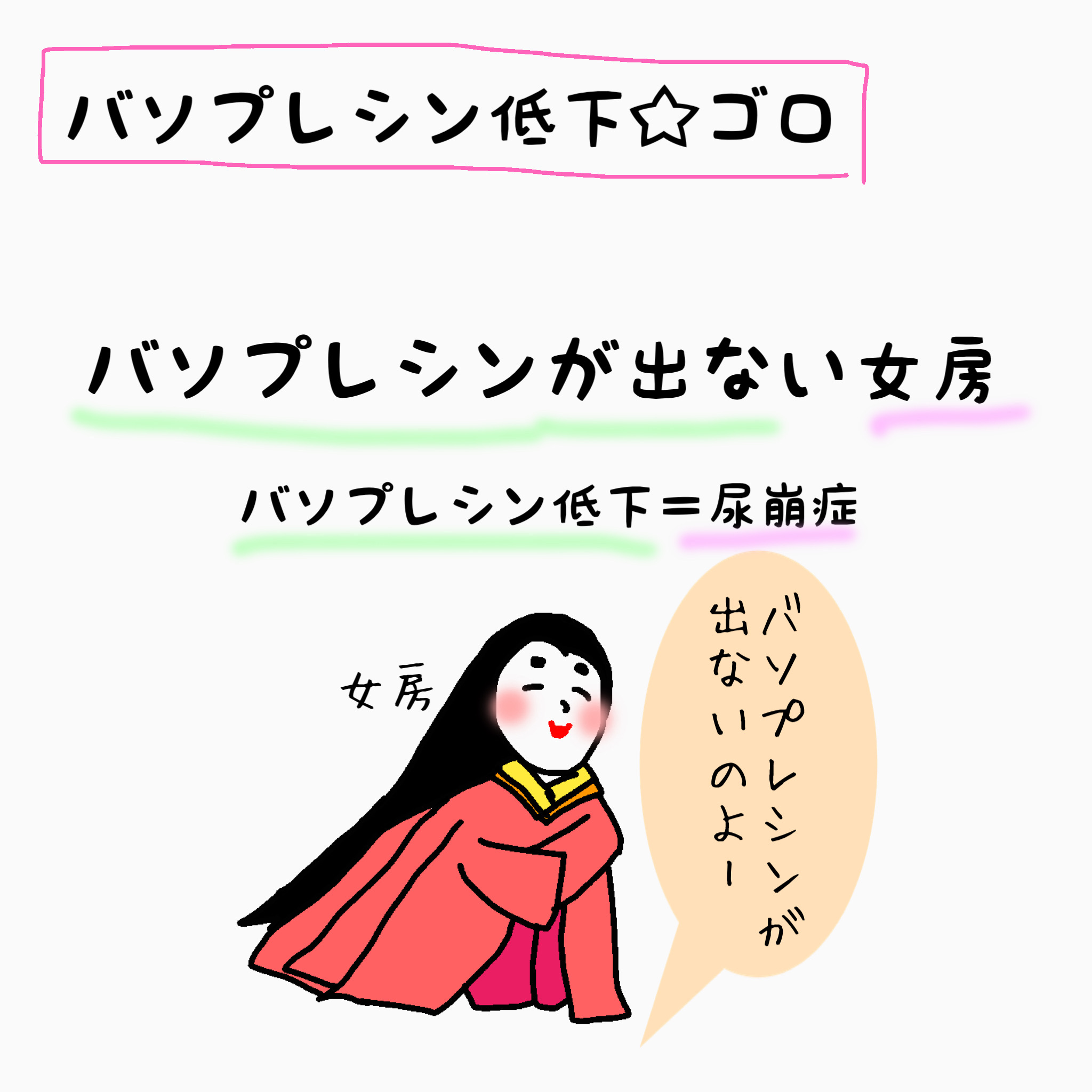

バソプレシンの分泌が低下したとき

バソプレシンの分泌量が低下すると、尿崩症という疾患になります。

『バソプレシンが出ない女房』のゴロ合わせで覚えましょう!

尿崩症の症状は、多尿、口渇、多飲です。

バソプレシンが分泌されず、尿がたくさん出るようになってしまいます。

それにより、口渇、多飲が起こります。

スポンサーリンク

バソプレシンの看護師国家試験問題

バソプレシンの国試暗記ポイントを覚えたら、過去問題に挑戦しましょう!

Aさん(39歳、男性、会社員)は、最近口渇が強く、飲水量が増えた。毎日5L以上の水のような薄い排尿があり、夜間に何回も排尿に起きるようになったため病院を受診しホルモン分泌以異常を指摘された。原因と考えられるホルモンが分泌される部位はどれか。

1.視床下部

2.下垂体後葉

3.甲状腺

4.副腎皮質

正解は、、、

、、、2.下垂体後葉です。

解説

問題文を読むと、Aさんの症状は多尿、多飲、口渇があることがわかります。この症状が起こるのは、尿崩症です。

尿崩症が関係しているホルモンは、バソプレシンであるため、バソプレシンの分泌部位の2.下垂体後葉が正解となります。

1.尿細管における水分の再吸収を抑制する。

2.血漿浸透圧によって分泌が調節される。

3.飲酒によって分泌が増加する。

4.下垂体前葉から分泌される。

正解は、、、

、、、 2.血漿浸透圧によって分泌が調節されるです。

解説

1.抗利尿ホルモンは、尿細管で水分の再吸収を促進させます。水分は尿細管を通って、最後におしっこになるので、尿細管から体内へと水分が再吸収されていくと、おしっこの量は減りますね。

2.この記事でも解説したように、血漿浸透圧(濃い、薄いの加減)によって、抗利尿ホルモンの分泌が調節されます。

3.抗利尿ホルモンは、尿を出にくくするホルモンです。飲酒をするとおしっこに行きたくなりますよね?笑 飲酒によって抗利尿ホルモンが増加することは考えにくいです。

4.抗利尿ホルモンは、下垂体後葉から分泌されます。

まとめ

いかがでしたか?

この記事では、抗利尿ホルモン(バソプレシン)の作用や、国家試験に出題されるポイントについて解説しました!

覚えにくい内容は、わかりやすいイラストを使って楽しく暗記してくださいね!

また、

「本気で国試に合格したい!」

「どうしても点数上がらず困ってる!」

という人は、もちゆきのノート『国家試験の点数を上げる裏ワザ勉強法』も読んでほしいです。

有料版ですが、切羽詰まってる人向けに心を込めて書いたのでぜひ。

これを読んで実行すれば、絶対に点数は上がります。

※この記事は、厚生労働省の看護師国家試験出題基準を参考に作成しています。