この記事では、

・胸腔内圧の曲線の解説

・胸腔の解剖わかる簡単なイラスト

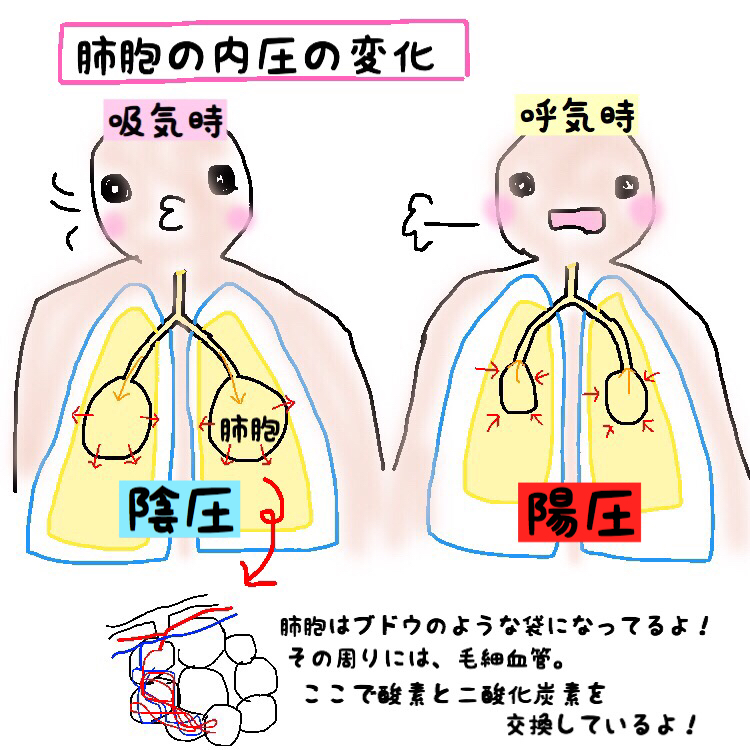

・胸腔の圧の変化がわかるイラスト

についてまとめています。

「胸腔」の解剖生理学がわからないあなたのために、あっという間に覚えられるイラストを描きました。

私もイラストを使って暗記をしたら、学年1位に到達できました。

このブログで勉強してくれた読者さんからは、模試の点数が30点伸びたー!っていう嬉しい報告をもらいましたヽ(゚∀゚)ノ

なかなか胸腔の解剖生理学が覚えられないあなたは、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。

▼解剖生理学が楽しくわかるようになりたい!!厳選した参考書はこちらで紹介しています。

スポンサーリンク

目次

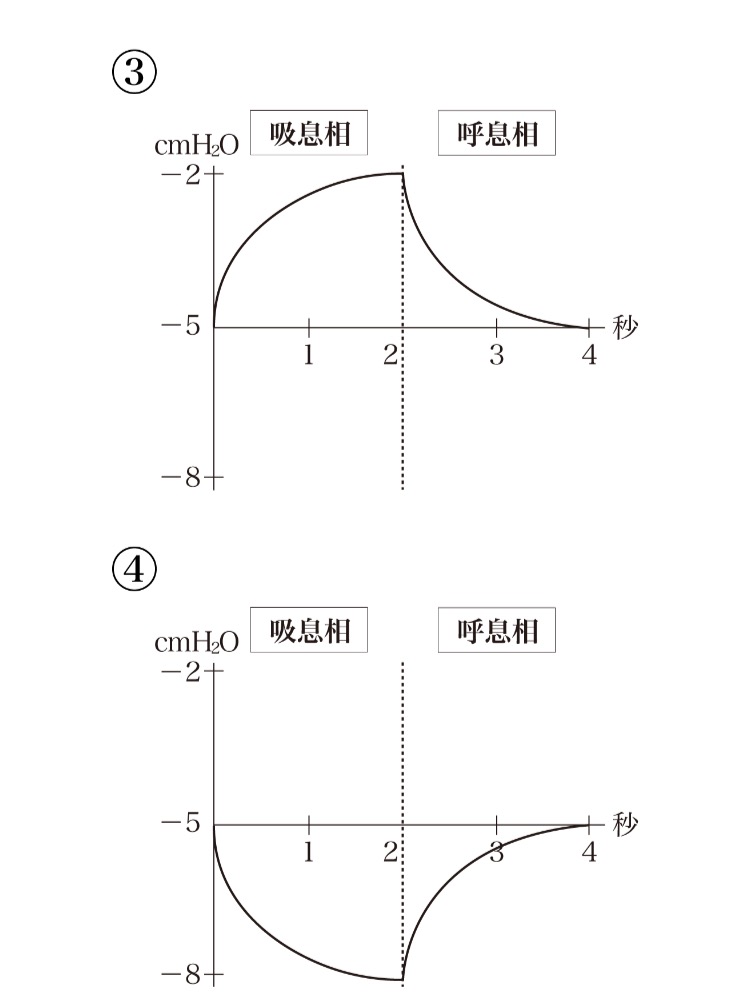

胸腔内圧の曲線の過去問題

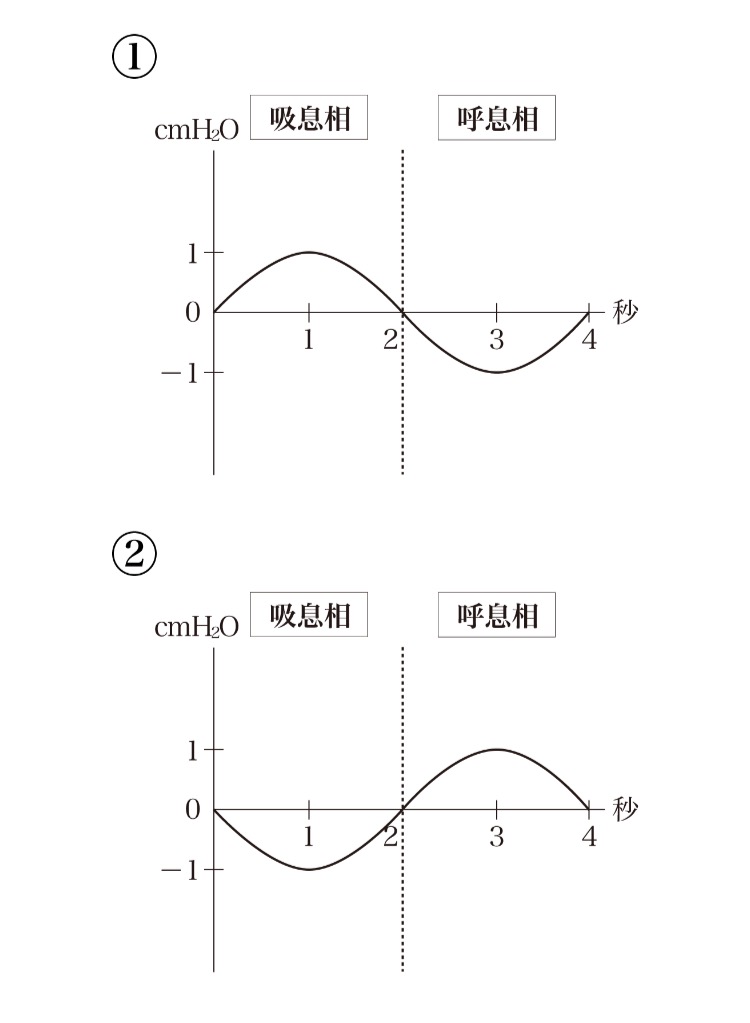

まずは、過去に出題された胸腔内圧の曲線の問題を見ながら、解説していきますね!

正解は、、、

、、、4.の曲線です。

解説

1.の曲線は、吸った時に陽圧(+)になり、吐いたときに陰圧(-)になっている。

2.の曲線は、吸った時に陰圧(-)になり、吐いたときに陽圧(+)になっている。

3.の曲線は、吸った時に陰圧(-)になり、吐いたときには更に大きく陰圧(-)になっている。

4.の曲線は、吸った時に大きく陰圧(-)になり、吐いたときにやや陰圧(-)になっている。

胸腔内圧は常に陰圧であり、吸気時に約-7㎝H2O、呼気時に約-4㎝HOとなるため、正解は④の曲線となります。

スポンサーリンク

胸腔内圧とは?胸腔の解剖生理を理解しよう。

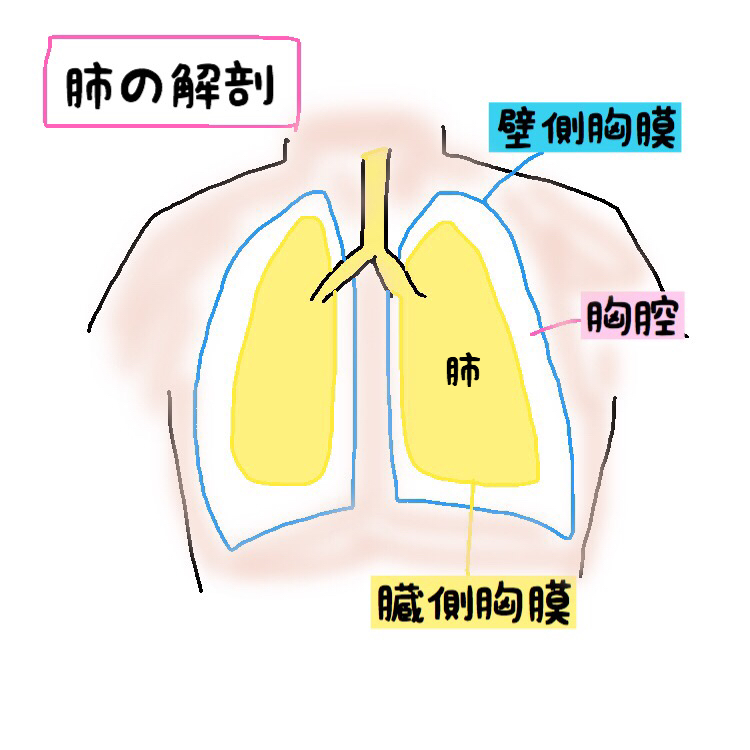

胸腔は肺の表面を覆う臓側胸膜と、胸側の壁側胸膜という2枚の膜に挟まれた空間のことを言います。

この胸腔内の圧は、常に陰圧に保たれているということを、絶対に覚えておいてください!

もし、胸腔が陽圧になることがあったら、黄色の肺の部分が押されてしまい空気を十分に取り込むことができなくなってしまいます。

常に陰圧に保たれていることで、肺が外側に引っ張られて広がっている状態を保つことができます。

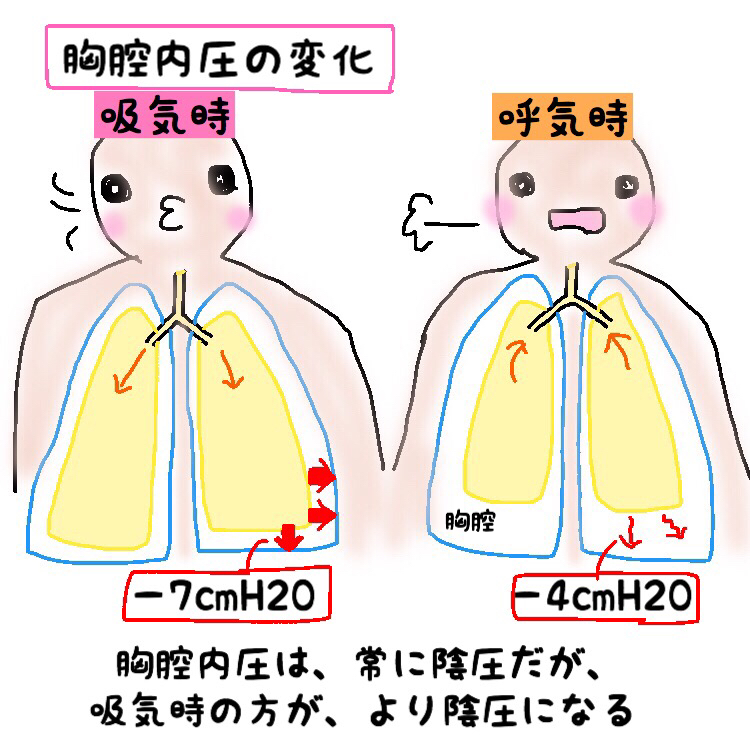

吸気時と呼気時の胸腔内圧の変化について

胸腔内圧は、常に陰圧に保たれていますが息を吸ったり吐いたりしたときには、陰圧の大きさが変化します。

絵のように、吸気時に約-7㎝H2O、呼気時に約-4㎝H2Oの陰圧になります。

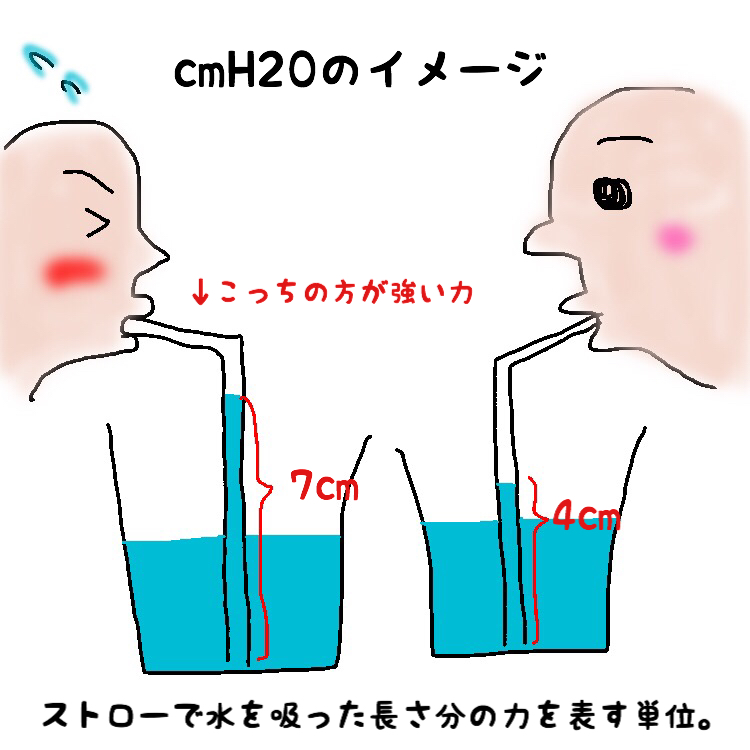

㎝H2Oとはどんな単位なの?

㎝H2Oは、圧力を表す単位です。

-7㎝H2Oの意味は、水(H2O)を支える力が何センチ分あるか、ということ。

イメージしやすいように、コップの水をストローで吸うときの力として考えてみましょう。

ストローで吸いあげた7㎝という長さを、7㎝H2Oと表わします。

7㎝のほうが、強い力がかかっているのがわかりますね!

胸腔内圧は陰圧なので、-7㎝H2Oと、-4㎝H2Oですが、-7㎝H2Oの方が強い力です。

間違えやすい!肺胞の圧力の変化は?

胸腔内圧は、吸気時も呼気時も常に陰圧だと覚えましたね。

では、肺胞の圧力はどのように変化するのでしょうか。ここは間違えやすいので要チェックです!

肺胞というのは、気道から入った空気が到達する末端の部分。

ブドウのように袋状になっており、肺胞を取り巻く毛細血管でガス交換が行われます。

肺胞内は、吸気時に陰圧になることで空気が入ってきて、呼気時に陽圧となることで空気が外へと出ていく仕組みになっています。

スポンサーリンク

国家試験の暗記ポイント

・胸腔内圧は、呼気時より、吸気時のほうが陰圧が強くなる。

・肺胞内は、吸気時に陰圧になり、呼気時に陽圧になる。

以上の知識を確認したら、国試問題を解いて身に着けていきましょう!

▼スペック高い彼氏が見つかるという噂は本当!?看護学生&看護師専用のマッチングアプリを使ってみた結果を正直に告白!!

練習問題

では、過去に出題された国家試験問題で練習しましょう。

1.吸息時の肺胞

2.呼息時の肺胞

3.吸息時の胸膜腔

4.呼息時の胸膜腔

正解は、、、

、、、2.呼息時の肺胞です。

解説

1.吸息時の肺胞は、陰圧になるので空気を肺胞内に引っ張ります。

2.呼息時の肺胞は、陽圧になるので、空気を外に送り出します。

3.4.胸膜腔は、胸腔のことです。胸腔は常に陰圧です。

スポンサーリンク

まとめ

いかがでしたか?(*’ω’*)

国家試験では、肺胞や胸腔内圧を問う問題が出題されます。

ポイントは、肺胞のことを聞いているのか、胸腔のことを聞いているのかを間違えないようにすること。

第107回の国家試験では、曲線を用いての出題となりましたが、今回学んだ知識があれば解ける問題です。

この記事に乗せた図でイメージをしながら、陰圧・陽圧を覚えましょうね!

実習やテストで忙しい看護学生だから、勉強時間を確保することは難しいですよね。

勉強時間が取れない人は、バイトを見直すことも重要です。

もちゆきのインスタの1.6万人のフォロワーさん達は、1日〜入れるバイトアプリに登録している人がたくさんいました。

・平均時給1,200円

・1日からOK

・面接なしでアプリ完結

・即払いあり

オススメなバイトアプリを紹介しておきます。

高時給なバイトはすぐ埋まってしまうデメリットがありますが、タイミングが合えばラッキー!

優良バイトを見逃さないようにダウンロードしておこう。

隙間時間に働けるバイトアプリを使えば、勉強や実習の邪魔をしないから、あなたの味方になってくれるはず。

看護学生さんには、勉強だけじゃなくてバイトも、遊びも、恋愛も、たーっくさん楽しんでほしいです♡

もちゆきのインスタアカウントでも、ゴロ合わせや国試のポイントを発信しているので、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです!

※この記事は、厚生労働省の看護師国家試験出題基準を参考に作成しています。